H.Lee Moffitt Cancer Centerにおける研修報告

| 研修期間 | 2014年2月17日~2月21日 |

| 報告者 | 高知大学 穴山 貴嗣(医師) |

| 研修目的 | チーム医療 |

| 研修内容 | 院内診療見学 |

第1日目(2月17日)

9:00~10:30:オリエンテーション

コーディネーターのMs. Joy Vongsyprasomから研修開始にあたっての注意事項について説明を受けた後必要書類に署名した。その後、施設内の外来診療棟と研究施設内をひと通り案内頂いた。

Moffitt Clinic Surgery Reception Center。

2階が手術部。

隣接する研究施設 Vincent A. Stabile Research Building。

研究費の獲得状況について3年毎の見直しがあり、

応分の研究スペースが与えられるなど、競争が激しいとのこと。

10:30~17:00:手術見学

手術部に移動し、終日手術を見学した。1例目はDr. Jack Pierre Fontaineによるロボット支援胸腔鏡下左肺上葉切除術、2例目はDr. Eric Tolozaによるロボット支援左上大区域切除、3例目は特発性食道破裂に対する胸部食道亜全摘・胃管再建術(Dr. Fontaine)、4例目はDr. ロボット支援左S6区域切除(Dr. Toloza)であった。

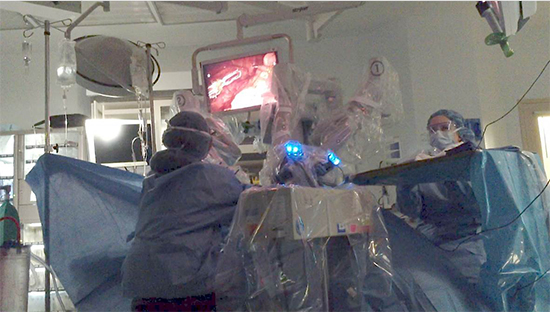

Dr. Tolozaによるロボット支援肺葉切除術。教育されたsurgical assistantが助手として血管のstaplingまで行う。

第2日目(2月18日)

手術見学およびミニレクチャー

食道がんに対するロボット支援胸部食道亜全摘・胃管再建術(Dr. Fontaine)を見学した後、肺・食道手術に於けるアプローチ方法(ポート位置、患者体位の取り方等)について詳細な解説を受けた。

手術において併用したナビゲーション

気管支鏡システム

第3日目(2月19日)

AM:講義

Moffitt Cancer Centerでのロボット支援胸部外科手術の導入とこれまでの施行実績について説明を受けた(Dr. Toloza)。

PM:Lunch meeting/Cancer Board参加/手術見学

お昼はLunch meetingとしてDr. Toloza、Dr. Fontaine、内科Dr. Nishihori、同時期に研修に参加された松原先生と情報交換する機会をいただいた。午後は胸部悪性疾患に対するCancer Boardに出席した。Dr. Tolozaと臨床研究テーマについてDiscussionを行った後、手術見学に移動し、胸腔カテーテルキット植え込み術(Dr. Toloza)を見学した。

Lunch meetingにて Dr. Toloza (左)、Dr. Fontaine (右)と。

第4日目(2月20日)

AM/PM:手術見学

ロボット支援 胸部食道亜全摘・胃管再建術(Dr. Fontaine)を見学した。

他の北米のORと同様、Moffitt Cancer CenterのORも充分に広くback tableに広げる手術器具の数量は日本のそれよりも多い。

第4日目(2月21日)

AM: 手術見学/PM: Discussion

ロボット支援左肺上葉切除術(Dr. Fontaine)を見学した。午後は私から、肺がん根治術、特に完全胸腔鏡下肺がん根治術のアプローチ方法や手技上の工夫について提示させていただいた上で手術術式についてdiscussionを行った。

まとめ

1. 研修先において学んだこと

1-1 Moffitt Cancer Center 胸部外科におけるロボット支援胸部外科手術のチームとしての取り組みについて

Intuitive社のda Vinci Si HDを用いたロボット支援胸部外科手術は術式上、応用可能な症例においてはほぼ全例に活用されていた。日本においてロボット支援胸部外科手術は未だ保険診療としては認められておらず、同技術の臨床応用を準備中である筆者には羨ましい環境であった。ロボット支援手術は日米を問わず、Nurse やSurgical Assistantを含む多職種チームで構成されチームで研修して導入することが求められているが、累計500例以上の症例経験のある本施設では、準備から手術開始まで各スタッフの役割分担が明確で無駄がなく、午前・午後に縦2例で予定されているロボット支援手術を時間的余裕を持って進行していた。ロボット支援手術に限らず、特に専門性の高い手術部においては、メディカルスタッフに高い専門性を身につけてもらうことがチーム医療全体の質を高める上で鍵となることを実感した。また、本研修の主目的は個人の知識の習得ではないものの、結果として熟達したロボット支援胸部外科手術の手技を見学する機会に恵まれ、筆者としては個人的にも幸いであった。

1-2 キャンサーボードのあり方について

筆者の勤務する高知大学医学部附属病院におけるキャンサーボードは、治療終了後の症例について内科・外科・放射線科・病理が発表しあうReviewの形式で開催されるに留まるが、本施設では、毎週、各科の新患患者全員について診断と治療方針を検討していた。胸部外科医もボード終了後にキャンサーボードでの決定事項を患者に電話し治療方針を伝えるなど、キャンサーボードが診療科の枠を超えて治療方針最終決定の場として機能しており、医局講座制に縛られない合理的なシステムとして見習う面が大きいと感じた。

2. 学んだことを実行するための方策

キャンサーボードのあり方は見習う面が多い。組織体系の異なる大学病院において、すぐに同じスタイルを構築することは難しいが、少しずつ初診症例を取り上げるなどの試みを始め、各専門科の理解を得ながら数年かけてキャンサーボードを治療方針決定の中心に位置づける様に努力したい。

文責 高知大学医学部 講師 穴山 貴嗣